Mikrobiom

- Mikrobiom

- Was ist das Mikrobiom?

- Warum dein Mikrobiom über deine Gesundheit entscheidet

- Was ist eine Dysbiose?

- Anzeichen einer gestörten Darmflora (Dysbiose)

- Erkrankungen, die mit einem gestörten Mikrobiom in Zusammenhang stehen

- Wie du dein Mikrobiom stärkst

- Was schadet deinem Mikrobiom?

- Wie wird eine Mikrobiom-Analyse durchgeführt?

- Wie aussagekräftig ist eine Mikrobiom-Analyse?

- Mikrobiom in besonderen Lebensphasen

- Das Mikrobiom der Zukunft

Gesunde Ernährung ist immer individuell. Es kommt nicht nur darauf an, was du isst – sondern darauf, was deine Darmbakterien daraus macht.

Was ist das Mikrobiom?

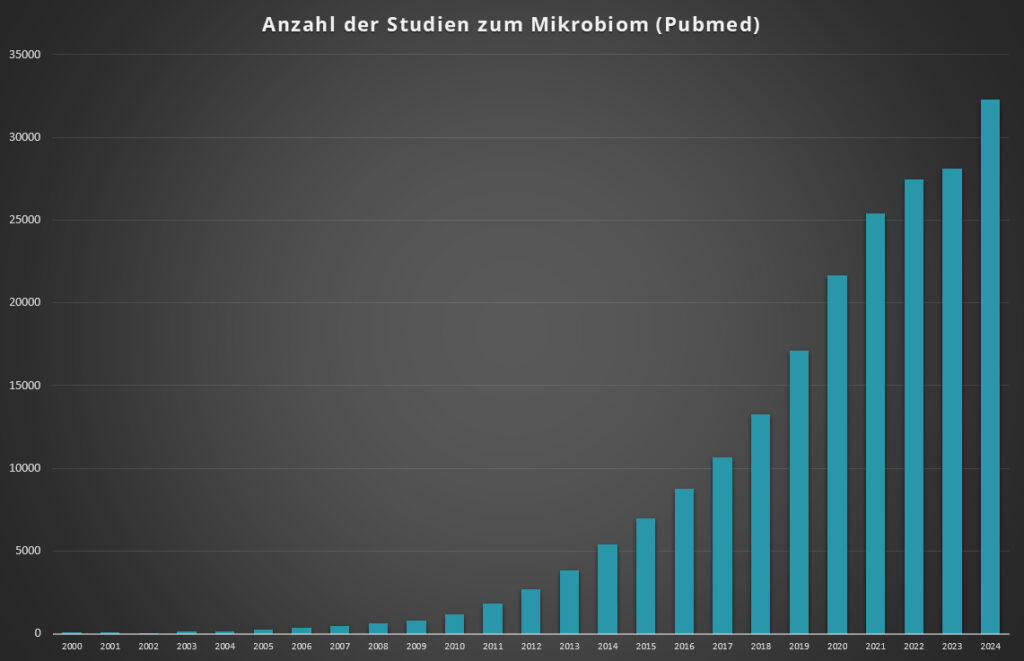

Zu unserem Mikrobiom zählen alle Mikroorganismen, die auf oder in unserem Körper leben. Dazu gehören nicht nur Bakterien, sondern auch Viren, Pilze und Parasiten. In den letzten Jahren wird immer deutlicher, wie entscheidend unser Mikrobiom für unsere Gesundheit ist. Die zunehmende Bedeutung des Mikrobioms, zeigt sich an der Anzahl der Studien, die im Bezug zum Mikrobiom durchgeführt werden. Auch wenn noch viele Fragen offen sind, hat sich unser Wissen über das Mikrobiom stark erweitert und wir wissen heute, wie wir aktiv zu einem gesunden Mikrobiom beitragen können.

Besonders eindrucksvoll ist der Erkenntnisgewinn rund um die Darmflora, die Mikrobiota oder intestinales Mikrobiom genannt wird. Eine gestörte Darmflora (Dysbiose) kann uns krank machen, während eine gesunde Darmflora uns vor vielen Krankheiten schützen kann. Das ist mittlerweile gesichert. Immer deutlicher wird, wie viele Erkrankungen durch eine gestörte Darmflora entstehen oder zumindest begünstigt werden – auch solche, bei denen die meisten Menschen niemals einen Zusammenhang mit dem Darm vermuten würden. Sich frühzeitig mit dem Darm zu beschäftigen, lohnt sich – besonders präventiv – davon bin ich überzeugt.

Quelle: Pubmed

- Definition (inkl. Darmmikrobiom, Haut, Mund etc.)

- Unterschied: Mikrobiom vs. Mikrobiota

- Anzahl & Vielfalt der Mikroorganismen

- Wie das Mikrobiom entsteht (Geburt, Umwelt, Ernährung)

Warum dein Mikrobiom über deine Gesundheit entscheidet

Der Darm ist weit mehr als ein Verdauungsorgan – er ist das Zentrum unserer Gesundheit. Dieses Wissen ist uralt: Sowohl in der Traditionellen Chinesischen Medizin als auch im indischen Ayurveda, den ältesten Heilsystemen der Welt, steht die Mitte des Körpers im Fokus der Behandlung. Schon früh erkannte man, dass viele Krankheiten ihren Ursprung im Verdauungstrakt haben – und genau dort auch behandelt werden können.

Nur wenige Organe stehen in so direktem Kontakt zur Außenwelt wie der Darm – neben der Haut und der Lunge ist er eines der wichtigsten „Schnittstellenorgane“. Seine Aufgabe ist sehr anspruchsvoll: Er muss unterscheiden, was dem Körper nützt und was ihm schadet, wichtige Nährstoffe aufschlüsseln und sie dem Organismus bereitstellen.

Über den Vagusnerv – den längsten Hirnnerv – ist der Darm direkt mit dem Gehirn verbunden. Die sogenannte Darm-Hirn-Achse erklärt, warum sich eine gestörte Darmfunktion unmittelbar auf unsere Psyche auswirken kann. Ein großer Teil bestimmter Botenstoffe, vor allem des Glückshormons Serotonin, wird im Darm gebildet – bis zu 90 % davon. Auch andere Stoffe wie Dopamin oder GABA, die im Gehirn eine Rolle spielen, können im Darm oder durch Darmbakterien entstehen. Das zeigt, wie eng der Darm mit dem Gehirn verbunden ist. Kein Wunder, dass sich schlechte Gefühl auf unser Bauchgefühl auswirken.

In unserem Darm leben rund ein bis zwei Kilogramm Bakterien – ohne sie könnten wir nicht überleben. Diese Darmflora ist essenziell für unsere Gesundheit: Sie bildet Vitamine, unterstützt die Verdauung von Ballaststoffen und produziert dabei kurzkettige Fettsäuren, die für unsere Darmschleimhaut und das Immunsystem unentbehrlich sind. Zudem ist der Darm der Hauptproduzent von sekretorischem IgA – einem Antikörper, der uns vor Infektionen schützt.

Ist die Darmflora gestört, die Darmschleimhaut durchlässig (Stichwort Leaky Gut) oder kommt es zu einer Fehlbesiedlung (SIBO oder IMO), hat das früher oder später gravierende Folgen für unsere Gesundheit. Deshalb lohnt es sich, gut auf unseren Darm zu achten – für Körper und Geist.

Was ist eine Dysbiose?

Als Dysbiose wird eine Störung des Gleichgewichts in der Darmflora bezeichnet, also der Gemeinschaft von Mikroorganismen im Verdauungstrakt. Dabei kann es zu einem Verlust der mikrobiellen Vielfalt (Diversität), einem Rückgang schützender Bakterien sowie einer Überwucherung mit krankmachenden Keimen kommen (–> schau dir Übersicht der wichtigsten Leitkeime an). Besonders betroffen sind dabei oft der Dünn- und der Dickdarm. Im Dünndarm kann eine Fehlbesiedlung (SIBO oder IMO) zu Blähungen, Bauchschmerzen und Nährstoffmängeln führen. Im Dickdarm äußert sich eine Dysbiose häufig durch Reizdarmsymptome wie Verstopfung oder Durchfall.

Die Folgen einer gestörten Darmflora bleiben oft nicht lokal begrenzt. Durch die reduzierte Produktion kurzkettiger Fettsäuren und die geschwächte Darmbarriere können auch systemische Beschwerden wie chronische Müdigkeit oder Hautprobleme entstehen. Eine gesunde, vielfältige Mikrobiota ist somit zentral für die Verdauung, das Immunsystem und das allgemeine Wohlbefinden.

Anzeichen einer gestörten Darmflora (Dysbiose)

Wenn dein Darm-Mikrobiom aus dem Gleichgewicht geraten ist, kann sich das auf vielfältige Weise zeigen – oft subtil, manchmal sehr deutlich. Eine Dysbiose zeigt sich nicht nur durch klassische Verdauungsbeschwerden wie Blähungen, Bauchkrämpfe, Durchfall oder Verstopfung, sondern kann weit darüber hinausgehen. Auffälliger Stuhlgeruch und übelriechende Blähungen, übermäßige oder schmerzhafte Gasbildung und Reizdarmsymptome sind wichtige Hinweise auf eine gestörte Darmflora.

Die Symptome müssen aber nicht immer im Darm auftreten. Ganz im Gegenteil, eine Dysbiose hat Einfluss auf den gesamten Körper. Neben den typischen Darmbeschwerden sind die häufigsten Warnsignale:

Da viele dieser Beschwerden nicht sofort mit dem Darm assoziiert werden, bleibt die wahre Ursache häufig unerkannt. Um eine Dysbiose zu erkennen, empfiehlt sich eine Mikrobiom-Analyse des Stuhls und ggf. weiterführende Untersuchungen wie der Lactulose-Atemgastest. Entscheidend ist, nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern die Ursachen zu erforschen – etwa Ernährung, Stress oder Medikamenteneinfluss – und die Darmflora gezielt und nachhaltig zu stabilisieren.

Erkrankungen, die mit einem gestörten Mikrobiom in Zusammenhang stehen

Die Forschung zeigt immer deutlicher: Ein Ungleichgewicht im Mikrobiom – eine sogenannte Dysbiose – kann die Entstehung oder den Verlauf vieler Erkrankungen beeinflussen. Dazu zählen unter anderem:

- Reizdarmsyndrom (RDS)

- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa

- Allergien & Asthma

- Depressionen & Angststörungen (über die Darm-Hirn-Achse)

- Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto, Rheuma und Arthrose

- Typ-2-Diabetes & Übergewicht

- Neurodegenerative Erkrankungen (erste Studien zu Alzheimer und Parkinson)

- Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Akne oder Schuppenflechte

- Rheuma und Arthrose

- Chronische Nebenhöhlenentzündung (Sinusitis), chronische Bronchitis oder chronische Harnwegsinfektionen

Wie du dein Mikrobiom stärkst

Eine abwechslungsreiche, pflanzenreiche und ballaststoffreiche Ernährung bildet die Grundlage für ein gesundes Mikrobiom. Besonders gut eignen sich Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse, Nüsse und Samen. Auch fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut, Joghurt oder Kefir unterstützen das Mikrobiom durch probiotische Kulturen. Polyphenolreiche Lebensmittel – etwa Beeren, grüner Tee, dunkle Schokolade oder Gewürze wie Kurkuma – wirken zusätzlich positiv. Achtsames Essen, regelmäßige Essenspausen und ein begrenztes Essenszeitfenster verbessern die Darmfunktion und fördern das Gleichgewicht der Bakterien. Ergänzend sind Bewegung, guter Schlaf, Stressreduktion und eine ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen wie Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D, Zink und Magnesium wichtige Faktoren. Wer diese Bereiche im Blick behält, schafft eine stabile Basis für ein gesundes Mikrobiom.

Interessanterweise wirken sich auch soziale und umweltbezogene Faktoren aus. Der enge Kontakt zu Haustieren kann die mikrobielle Vielfalt erhöhen, da wir durch sie mit einer größeren Bandbreite an Mikroorganismen in Berührung kommen. Ebenso scheint der Aufenthalt in der Natur – etwa im Wald oder auf dem Land – einen positiven Effekt auf die mikrobielle Vielfalt zu haben. Dieser Effekt wird unter dem Begriff „Biodiversity Hypothesis“ diskutiert.

Wenn bei dir aber eine Dysbiose festgestellt wurde, dann musst du zunächst die gestörte Darmflora wieder in den Griff bekommen und abhängig von der Ursache eine Zeit lang auf bestimmte Lebensmittel verzichten.

Was schadet deinem Mikrobiom?

Zunächst soltle man wissen, dass wirklich alles Einfluss auf dein Mikrobiom hat.

Es ist gut belegt, dass Antibiotika und viele andere Medikamente dein Darmmikrobiom nachhaltig verändern können. Auch die Ernährung hat einen direkten Einfluss auf die Zusammensetzung und Vielfalt der Darmbakterien. So fördern beispielsweise ballaststoffreiche Lebensmittel wie Gemüse, Hülsenfrüchte oder Vollkornprodukte die Vermehrung nützlicher Bakterienstämme, während eine stark verarbeitete, zuckerreiche Ernährung die mikrobielle Vielfalt reduzieren kann.

Weniger bekannt ist jedoch, dass auch dein Lebensstil eine entscheidende Rolle spielt. Chronischer Stress verändert nicht nur die Darmbewegung, sondern auch die Durchlässigkeit der Darmwand. Dieses Phänomen wird oft als „Leaky-Gut-Syndrom” oder „intenstinale Permeabilitätsstörung“ bezeichnet. Es kann die Balance zwischen guten und schädlichen Bakterien verschieben. Auch Schlafmangel, Bewegungsmangel oder ein Vitamin-D-Mangel aufgrund von zu wenig Sonnenlicht beeinflussen das Mikrobiom negativ.

Kurz gesagt: Unser Mikrobiom reagiert sensibel auf nahezu alle Aspekte unseres Alltags.

Wie wird eine Mikrobiom-Analyse durchgeführt?

Mit einem Stuhltest kannst du herausfinden, wie deine Darmflora zusammengesetzt ist – und anhand bestimmter Stoffwechselprodukte auch, wie aktiv deine Darmbakterien sind. Lange Zeit gab es dafür nur eine Möglichkeit: den sogenannten Florastatus. Dieser basiert auf klassischen Kultivierungsverfahren, bei denen viele wichtige – vor allem anaerobe – Darmbakterien nicht nachgewiesen werden können, weil sie sich unter Laborbedingungen kaum oder gar nicht züchten lassen. Die Aussagekraft solcher Tests war daher begrenzt.

Heute geht das deutlich präziser: Moderne Mikrobiom-Analysen nutzen die DNA-Sequenzierung, um auch nicht kultivierbare Bakterien zu erfassen. So erhältst du ein wesentlich umfassenderes Bild deines Darmmikrobioms.

Wenn du eine Mikrobiom-Analyse bestellst, dann erhältst du Stuhlröhrchen, die du mit deinem Stuhl füllst. Diese Röhrchen sendest du an das Labor, das deine Mikrobiom-Analyse durchführt. Im Labor wird deine Stuhlprobe sequenziert, d. h. man schaut anhand der DNA-Daten, welche Bakterien in deinem Stuhl vorkommen. Grundsätzlich ist es auch möglich, mit dieser Methode Viren, Pilze, Parasiten und Würmer zu erfassen. Die Sequenzierung selbst dauert je nach Verfahren mehrere Stunden; inklusive Probenvorbereitung und Auswertung kann der gesamte Analyseprozess aber auch mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Mit einer Mikrobiom-Analyse können viele Bakterien erfasst werden, aber in der Analyse findest du oft nur eine Übersicht der klinisch relevanten Leitkeime. Die Bedeutung vieler Bakterien, die nur in geringer Anzahl vorkommen, ist uns noch nicht klar. Der Befund der Mikrobiom-Analyse konzentriert sich vor allem auf die Leitkeime und inzwischen auch auf die Metabolite – also die Stoffwechselprodukte, die die Bakterien bilden.

Wie aussagekräftig ist eine Mikrobiom-Analyse?

Eine Mikrobiom-Analyse sollte nur als eine ergänzende Untersuchung betrachtet, die bei vorliegenden Beschwerden wertvolle Hinweise liefern kann. Sie ist eine Momentaufnahme, da das Mikrobiom ständigen Veränderungen ausgesetzt ist. Im Zusammenhang mit bestehenden Beschwerden und anderen Stuhl- und Laborparametern, kann sie aber als ergänzende Untersuchung sinnvoll sein. Die Interpretation der Mikrobiom-Analyse ist nur im Kontext der Beschwerden wertvoll. Wichtiger ist es, Darmerkrankungen und Unverträglcihkeiten vorher auszuschließen. Bevor man darüber nachdenkt, eine Mikrobiom-Analyse durchzuführen, sollten Krankheiten wie z.B. die Zöliakie oder eine exokrine Pankreasinsuffizienz (schwache Bauchspreicheldrüse) ausgeschlossen werden.

Mikrobiom in besonderen Lebensphasen

Besonders starke Veränderungen des Mikrobioms treten in bestimmten Lebensphasen oder unter besonderen Umständen auf. Während der Schwangerschaft etwa wandelt sich die bakterielle Zusammensetzung im Darm deutlich: Die Vielfalt nimmt ab, während entzündungsfördernde Bakterien zunehmen – ein Anpassungsmechanismus, der vermutlich der Energieversorgung des Fötus dient. Auch bei der Geburt wird das Mikrobiom des Kindes entscheidend geprägt: Vaginal geborene Kinder übernehmen das Mikrobiom der Mutter, während Kaiserschnittkinder eher Hautbakterien besiedeln. In den ersten Lebensmonaten beeinflussen Stillen, Umgebung und Antibiotikagaben das Mikrobiom massiv.

Ernährungsumstellungen – etwa der Wechsel zu ballaststoffarmer oder stark zuckerhaltiger Kost – können die Zusammensetzung des Mikrobioms bereits innerhalb weniger Tage verändern. Auch akute oder chronische Erkrankungen wie Adipositas, Diabetes oder entzündliche Darmerkrankungen gehen mit einer gestörten Mikrobiomstruktur einher. Besonders stark wirken zudem Medikamente: Wie bereits erwähnt, eliminieren Antibiotika oft ganze Bakteriengruppen im Darm und können das Gleichgewicht langfristig stören.

Im Alter sinkt die bakterielle Vielfalt – besonders bei reduzierter Mobilität, eingeschränkter Ernährung oder Pflegebedürftigkeit. Auch hier steigt das Risiko für ein Ungleichgewicht, was sich negativ auf Verdauung, Immunsystem und allgemeines Wohlbefinden auswirken kann.

Das Mikrobiom der Zukunft

Das Mikrobiom der Zukunft wird in der Medizin eine entscheidende Rolle spielen – nicht mehr nur als passiver Gesundheitsfaktor, sondern als aktiver therapeutischer Ansatzpunkt. Wissenschaftlicher arbeiten weiter daran, die individuelle Zusammensetzung und Funktion der Darmflora so präzise zu analysieren, dass maßgeschneiderte Therapien möglich werden. Dabei liegt der Fokus nicht allein auf der Frage, welche Bakterien vorhanden sind, sondern zunehmend darauf, welche Stoffwechselprodukte sie erzeugen und wie diese mit unserem Immunsystem, Stoffwechsel oder sogar dem Gehirn kommunizieren. In diesem Zusammenhang spricht man vom Metabolom. Bereits jetzt können wir mit moderner Mikrobiom-Analyse viele Metabolite, also die Stoffwechselprodukte unserer Darmbakterien, bestimmen.

Ein vielversprechender Ansatz ist die Entwicklung personalisierter Probiotika, die individuell auf den Mikrobiom-Zustand eines Menschen abgestimmt sind. Diese sollen gezielt die Balance im Darm wiederherstellen und Entzündungsprozesse, Allergien oder Stoffwechselstörungen positiv beeinflussen. Ergänzt wird dieser Ansatz durch sogenannte Mikrobiom-Metaboliten – also Substanzen, die von Darmbakterien produziert werden und gezielt als Medikamente eingesetzt werden könnten.

Auch die fäkale Mikrobiota-Transplantation (FMT), bisher vor allem bei therapieresistenten Clostridium-difficile-Infektionen erfolgreich eingesetzt, wird weiterentwickelt und könnte künftig bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, Adipositas oder Diabetes Anwendung finden.

Parallel dazu schreitet die technische Entwicklung rasant voran. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen ermöglichen es, aus riesigen Datenmengen individuelle Muster zu erkennen und diese für die Diagnose und Therapie zu nutzen – etwa zur Krankheitsfrüherkennung oder zur personalisierten Therapieplanung. In Zukunft könnte eine Mikrobiom-Analyse so selbstverständlich zum Gesundheitscheck gehören wie ein Blutbild. Damit rückt ein neues medizinisches Paradigma näher: eines, das den Menschen nicht nur als Einzelorganismus, sondern als komplexes Ökosystem begreift – und genau darin neue Wege zu Gesundheit und Prävention findet.